好奇心が湧く子は伸びる

「うちの子はゲームばかりで他のことに全く興味がないんです・・・。」よく保護者の方からこんな相談をされます。今回は子どもの「好奇心」について考えてみたいと思います。

子ども達は言葉を覚え始めたころから、身の回りの大人に「どうして?」「どうして?」と自分が不思議に思う事を聞き続けて、大人が困ってしまうなんてことがよくあります。😂

ここでちょっと脳科学的に考察してみましょう!😏

人間の本能には下記の3つの本能があるそうです。

- 生きたい本能

- 知りたい本能

- 仲間になりたい本能(誰かの役に立ちたい本能)

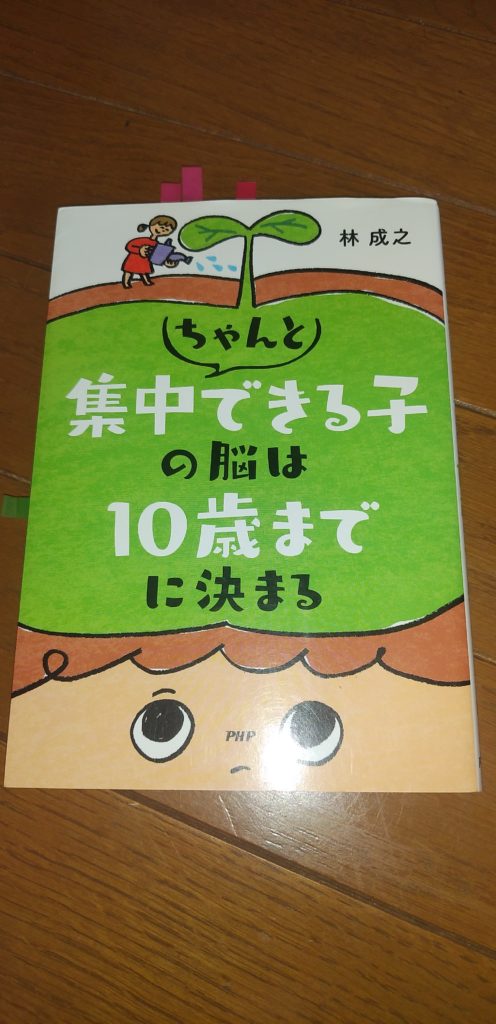

「ちゃんと集中できる子の脳は10歳までに決まる」 林 成之 著 PHP研究所

子どもが「どうして?」と大人に質問してくるのは人間が本来持っている「本能」ですので、当然の行動のようです。

生物学的に考えてみますと、野生動物は常に捕食者に「食べられてしまう危険性」があるわけです。

「あの木の陰にいつもオオカミがいることが多くて、仲間が食べられているな」なんて情報を「知る」事ができれば食べられずにすむかもしれませんね。

もちろん人間は「食べられる」ことはありませんので、「知りたい」欲求の出所は違いますが本能にはきちんと「知りたい」という欲求が組み込まれています。

勉強が苦手な子には「好奇心」が失われている子が多く見受けられます。

たいていの場合は「学ぶ」ことへ義務感が強く、勉強という行為そのものが大人に叱られる原因になってしまっているからではないでしょうか😥

好奇心が失われる原因

このテーマは嫌ですね・・・。心当たりがありすぎて胸が痛む・・・。という保護者の方も多くいらっしゃると思います。

- 好奇心が満たされる経験が少なかった

- 疲れている

- 不安が強い

- 依存心が強い

- 不便さを感じない

などが挙げられます。

一つ前提として言えるのは「不安が強い子」は好奇心まで到達しないということです。

家庭環境に不安を抱えていたり、親から愛されていないと感じていたり(あくまで本人の捉え方です)する子は、まずは生存本能(内向き)が働きますから好奇心(外向き)は湧きようがないのです。

また、「依存心」が強い子は好奇心が湧きません。

「何で〇〇〇なってするの!」

「早くやることやっちゃいなさい!」

「勉強したの?将来困るよ!」

これらを連発しすぎると、子どもは「叱られないよう」に生存本能が発動し「大人の言う事をきく」事が最優先事項となってしまうのです。

結果、自分で考えて行動しない「依存度」が高い子になってしまいます。

また、与え過ぎもよくないと思います。

「知りたい本能」は根源的には、生物が生き残るために必要な力として備えているものと考えられます。

人間の子どもは生きるのに困ることは早々ありません。

習い事やスポーツなど親が環境を整えてあげる部分も必要ですが、子ども自身の主体性が育っていないと「満足感」だけが残って自ら欲する状況にはなりにくいです。

これは大人が与えているようで、実は奪っているのかもしれませんね。💦

好奇心を開放するには

では、勉強が苦手な子の「好奇心」を開放してあげるにはどうしたら良いのでしょうか。

絶対的な答えはもちろんありませんが、「安心感」⇒「好奇心」⇒「体験を積む」の順番で進めて行くと上手くいくことが多かったように思います。

前述した通り、自分の生存が危ぶまれる状況で好奇心は湧きようがありません。

ですから、まずは大人が「その子のことを認めてあげる」事がとても重要になってきます。

これは言葉にするととても簡単そうですが、なかなか出来ずに日々戦っておられる保護者様が多いように思います。

ここで一つ事例をご紹介します。

あるおシングルマザーのお母さんとの会話。

「〇〇さんはとっても優しい子ですね。というかとても強い子のように思います。他の子によく気を配っていると感じます。何か子育てで意識していることはありますか?」

「えー。特に気を使っていませんけど一つだけ・・・。」

「想像することをやめないで」といつも話しています。

他の人がどういう気持ちなのか、今どういう状況なのか、を常に感じて考えてみて欲しいという趣旨だそうです。

実際にこの子は明るく、好奇心の強い子に育っているように見えます。

通分が理解できていなかったのですが、教えるとすぐに理解しできるようになりました。、

大人は子どもについつい細かい注意をしたくなりますが、「根本的な教育観」とでもいうべき大枠を示すことなのではないかと思うのです。

子どもは、大人の意に沿わないことも多々あります。

そんな時、「例外として許す事」「絶対に許さないこと」を大人がしっかり分けている事がとても重要です。

まずはありのままの(勉強が現時点でできていない状況の)子どもを認めてあげて、安心感を作ってあげましょう。

また、脳科学のところでもお伝えしたように、人間の本能には「仲間になりたい本能」があります。

好きな人が興味を持っている事に、いつしか自分も興味を持つようになったという経験はだれしも1度はあるはずです。

好奇心が湧きずらい子に「他者を尊敬していない(好きではない)」という傾向もあります。

大人が人の悪口ばかり言っていると子どもは他者を尊敬しなくなり、その人の興味を受け取らなくなります。

※だから「先生」と呼ばれる人は、子どもに「嫌い」から入られるとアウトです。勉強が嫌いな子が育ちます。

仲間になりたい本能を適切に開放するために「偉人」の話をしてみたり、身近にいるすごい人の話をしてみたり、親のいい所を話したりしてみましょう。

最後にお伝えしたいのは「経験」の重要性です。

ぜひ、子どもと一緒にキャンプしてください。

ぜひ、子どもと一緒に星空を眺めてあげてください。

ぜひ、一緒に工場見学などいろいろな世界を見てください。

大好きな人と経験したことは、そのままその子の大きな大きな「好奇心」につながっていきます。🤗